近日,我校化学化工学院助理教授朱忠洪团队在智能动态稀土发光配合物方面取得新进展。相关成果以Smart Lanthanide Metal–Organic Frameworks with Multicolor Luminescence Switching Induced by the Dynamic Adaptive Antenna Effect of Molecular Rotors为题,发表于材料化学领域国际学术期刊Advanced Materials。该论文的第一作者为我校化学化工学院助理教授汪海玲,唯一通讯作者为助理教授朱忠洪,广西大学是唯一通讯单位。

当前,稀土配合物发射体的构建主要依赖具有平面共轭和刚性结构的“静态”有机荧光团作为天线,其固定的构型及刚性的结构致使其能级水平难以受外界刺激轻易改变,无法有效构建出具有智能发光切换行为的动态稀土配合物发射体。

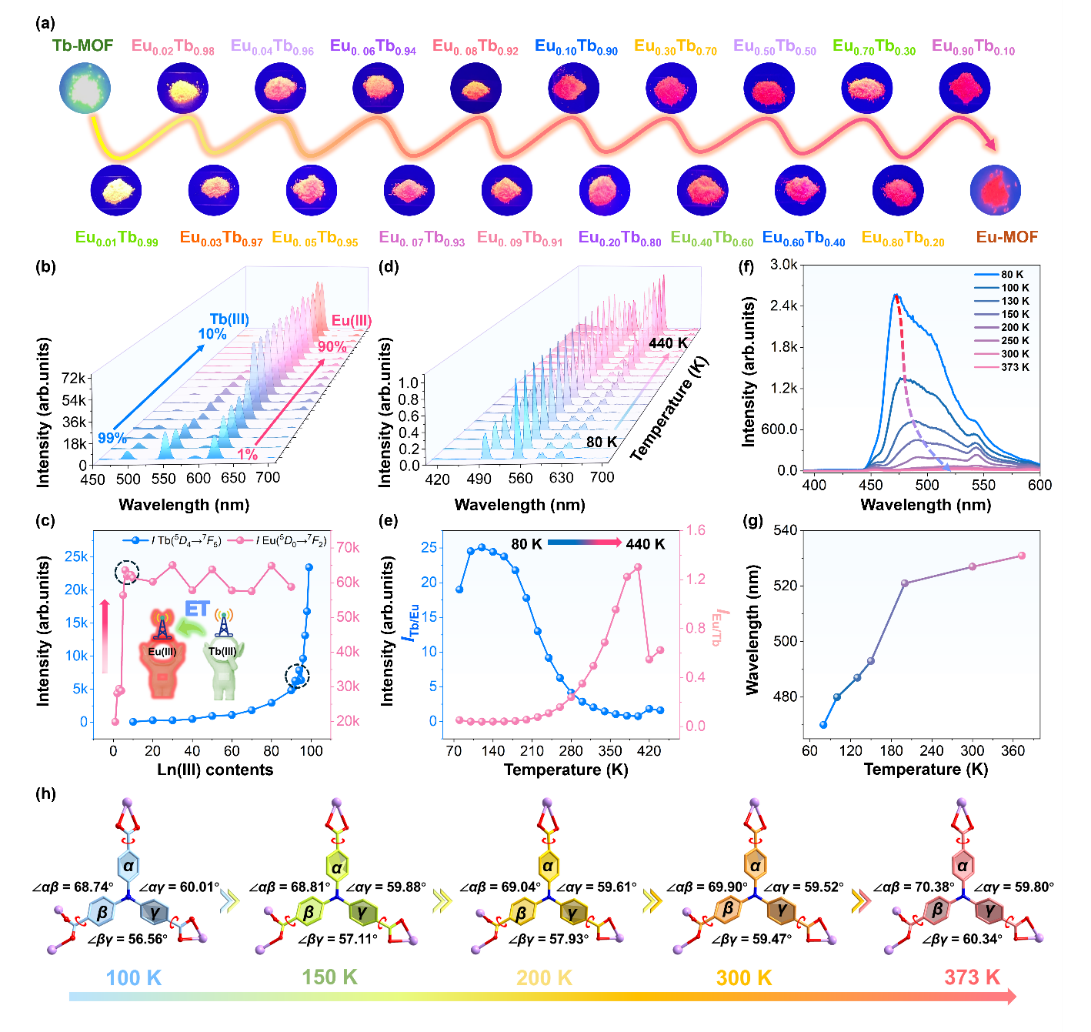

该团队创新性地利用动态的分子转子,首次构建了具有自适应天线效应的智能稀土金属有机框架发射体,并精准调控了能量转移途径,实现了高效的智能发光切换行为、上转化发光和多重智能防伪等应用。具体而言,错位且反向平行的分子转子配体与单核的次级构建单元交错连接,形成了在强酸和强碱水溶液中均具有高稳定性的层状的Ln-MOFs,能够通过温度调节有效控制分子转子的运动或者扭曲程度,激活动态变化的天线效应匹配不同的稀土离子,进而实现可循环的发光切换行为及复杂的多重加密防伪技术。此外,由于分子转子配体与Eu(III)离子高度匹配的能级水平,仅含有1%的Eu(III)的Gd0.99Eu0.01-MOF就能够显示出明亮的红色发光,并且在Eu(III)含量为1% ~ 9%的范围内,Eu(III)离子的特征发射强度与含量呈现出了斜率k高达2298.7的优异线性关系,为甄别不同厂家钆盐中极低含量的Eu(III)离子杂质提供了有效手段。

据悉,该研究利用动态分子转子配体构建了具有自适应天线效应的稀土配合物发射体,为人工智能发光材料的可控构建开拓了新路径。