近期,我校物理科学与工程技术学院蓝色能源团队在基于摩擦纳米发电机(TENG)高效采集低频海洋波浪能方面取得进展。研究成果分别以“Rattle drum-inspired triboelectric nanogenerator with enhanced output using charge dispatch and magnetic repulsion pendulum”为题,发表在《自然通讯》(Nature Communications)上,第一作者为2025级物理学博士研究生唐卫,通讯作者为物理科学与工程技术学院副教授刘官林、教授万玲玉;以“A geometric thrust amplifier based triboelectric nanogenerator for full-spectrum wave energy harvesting”为题,发表在《先进功能材料》(Advanced Functional Materials)上, 第一作者为物理科学与工程技术学院硕士生庹亮,通讯作者为唐卫、万玲玉、刘官林。广西大学为以上两篇论文的唯一通讯单位。

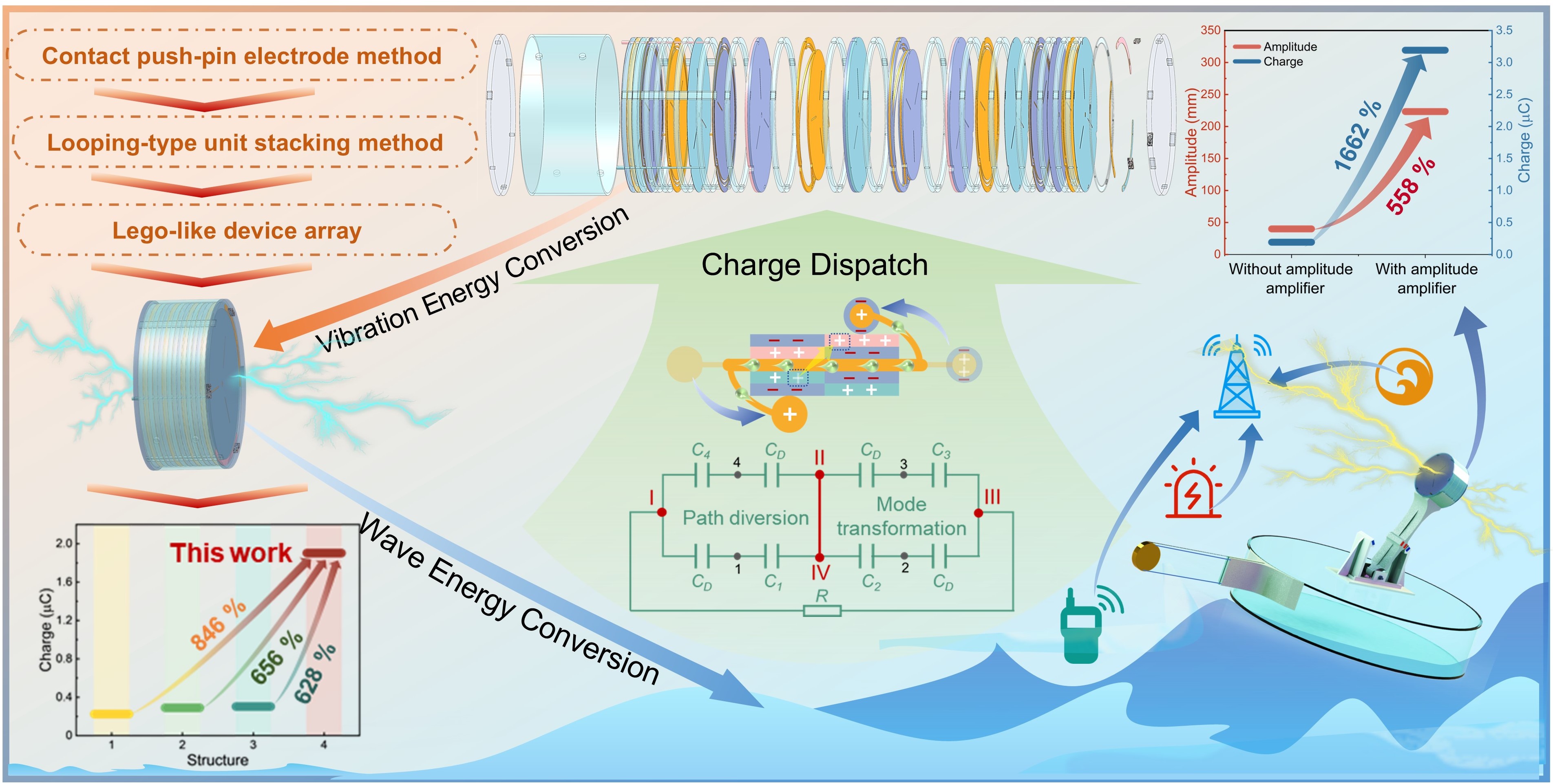

针对传统技术低频海洋波浪能采集效率低的瓶颈问题,该团队提出拨浪鼓式TENG,通过三电极与交替覆膜策略实现高密集摩擦层间的电荷调度,使外电极输出提升超过6倍。引入降频增幅磁斥力摆,有效转化低振幅高扭矩波浪激励为高振幅低扭矩摆动,运动振幅和输出性能分别提升558%与1662%,在低海况下实现稳定发电。团队系统完善了涵盖结构、电学与应用导向的综合评价体系,为波浪能TENG在复杂海况下的高效采集及产业化应用提供了重要参考。

针对随波逐流能量利用率低,集成摩擦纳米发电机激励不足导致输出性能不高的问题,该团队研发出推力放大型摩擦纳米发电机,基于张力绳拓扑结构,通过双端锚固的几何约束关系,实现微小波浪推力的3.8倍张力放大效应,有效解决了高密度摩擦层在低激励下分离不充分的共性难题。该设计提出了“四功能合一”的硅锰钢片,其集结构支撑件、弹性元件、正摩擦层、导电电极功能于一身,呈现无附加框架的四螺旋交错叠层结构,有效实现摩擦纳米发电机的高空间密度集成,质量表面积比高达1.7 cm2/g。另外,该团队还提出模块化六单元自主拼接阵列,为构建海洋物联网原位能源系统提供了从多单元集成到宏观阵列的部署方案。

以上研究成果得到国家科技部重点研发项目、国家自然科学基金和我校双碳科学与技术研究院“揭榜挂帅”项目等的资助。我校双碳科学与技术研究院成立于2023年4月,充分发挥我校多学科优势,凝聚土木工程、物理学、化学化工、林学、农学、工商管理等相关学科力量,聚焦大跨拱桥低碳设计与数字建造、低碳建材与绿色建造、绿色化工与碳转化技术、蓝色能源与碳替换技术、甘蔗和人工林等研究方向,开展前沿基础研究和关键技术攻关,服务国家和广西双碳战略。