近日,我校资源环境与材料学院纳米光子学材料与技术团队在钙钛矿太阳电池研究领域取得突破性进展。研究成果以“Dimensional Regulation of Organic N-type Dopants for Highly Efficient Perovskite Solar Cells and Modules”为题,发表在材料领域顶级期刊Advanced Materials上。该论文第一作者为资源环境与材料学院助理教授刘聪,资源环境与材料学院教授邹炳锁、刘焘和暨南大学教授麦耀华、南昌大学教授胡笑添为共同通讯作者,广西大学为第一完成单位。

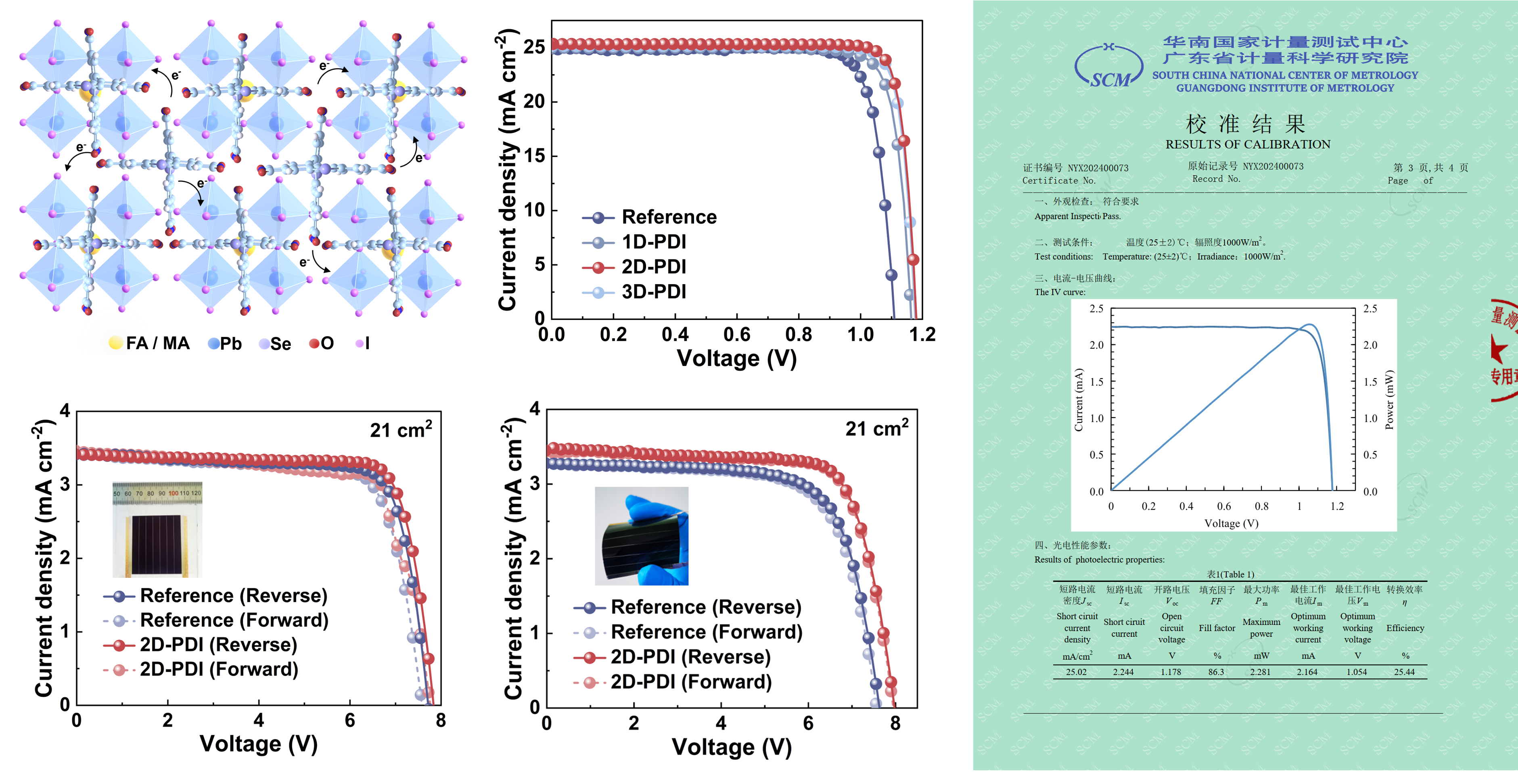

新型的卤化物半导体钙钛矿太阳电池(PSCs)凭借其低成本、可溶液加工和优异的光电性能等优势而迅速发展起来,越来越无限接近市场。然而,反式(p-i-n)PSCs仍存在相对较大的开路电压(VOC)损耗,这主要是由于强极性钙钛矿薄膜或界面上存在严重的非辐射复合,以及弱n型钙钛矿特性所导致的非平衡电荷传输所致。研究团队设计了三种不同维度的基于苝二酰亚胺(PDI)的有机小分子,包括1D-PDI、2D-PDI和3D-PDI,以此作为掺杂剂制备n型钙钛矿薄膜。含有硒(Se)的PDI分子具有很强的给电子能力,能有效地扩大钙钛矿内部的准费米能级裂分(QFLS),抑制快速非辐射弛豫。此外,PDI分子还能通过共轭骨架包覆在钙钛矿表面形成“晶格笼”,从而钝化本体缺陷,减少局域陷阱,提高n型掺杂效率以及钙钛矿器件的稳定性。加入2D-PDI后,小面积太阳电池的能量转换效率(PCE)达到了26.06%(认证效率为25.44%),VOC为1.18V,填充因子高达87.23%。刚性和柔性钙钛矿太阳电池模组也分别实现了21.48%和20.71%的PCE(孔径面积为21cm2)。这一新发现证明了这种维度调控策略能有效设计n型掺杂和制备高性能反式钙钛矿太阳电池,为未来技术应用提供了新思路。

据悉,此次研究得到了国家自然科学基金、广西自然科学基金、广西科技重大专项等项目的支持。此外,国家和自治区的重点实验室平台也为该研究的顺利进行提供了技术与资源保障。